A través de una declaración pública, el gremio señaló que “la primera y principal condición para que las personas puedan ejercer su derecho al trabajo es la libertad, y lamentablemente, hoy ese derecho lo estamos perdiendo”.

La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET, expresó su dolor y consternación por los crímenes cometidos contra los agricultores Raúl Cid y Francisco Mora, que fueron asesinados durante una emboscada mientras se movilizaban en un camión en la Región de O´Higgins. “Estos condenables sucesos vinculados al crimen organizado nos obligan como gremio a alertar al país que estamos frente a un escenario que amenaza seriamente la estabilidad del tejido social y económico del país”, señala la declaración pública que emitió el gremio, firmada por su presidente Fernando García.

En el texto, ASIMET recalca su intención de nombrar a las víctimas como Raúl y Francisco, “porque nos negamos a que, como muchos otros chilenos, pasen a formar parte de una lista de asesinados sin rostro, cuyas muertes pareciera que como sociedad nos estamos acostumbrando a dejar en el anonimato. Es una manera cruel e injusta de naturalizar uno de los peores dramas que está impactando el diario vivir de los habitantes de Chile”, acota la declaración.

Luego, agrega que la primera y principal condición para que las personas puedan ejercer su derecho al trabajo es la libertad: “Lamentablemente, hoy ese derecho lo estamos perdiendo. ¿En qué momento pasamos de ser un país confiable y seguro a otro en que nos sentimos vulnerables y temerosos de salir a la calle por temor a ser asesinados?”.

Más adelante, el documento señala que llegó el momento de decir basta. “Basta a la impunidad y al miedo de perder nuestro derecho a ser libres y emprender. Es por ello que hacemos un enérgico llamado a nuestras autoridades para que actúen de manera decidida y radical en la lucha contra estos delitos tan deleznables, para que los chilenos podamos volver a vivir en un país seguro, confiable y pacífico, como aquel del que nos enorgullecíamos hace algunos años”.

Finalmente, la declaración de ASIMET hace un llamado al Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial y a la clase política a actuar con prontitud, determinación y firmeza para garantizar el Estado de Derecho y velar por la protección de todos los ciudadanos. “Solo así será posible construir un entorno propicio para el progreso y generar contextos favorables a la inversión y el crecimiento, pero, por sobre todo, alcanzar la libertad, tranquilidad y confianza en que merecemos vivir y desarrollarnos todos los habitantes del país”.

Las personas desocupadas aumentaron 11,6% en comparación al último trimestre del año pasado, incididas por quienes se encontraban cesantes (11,5%) y quienes buscan trabajo por primera vez (12,9%).

El Instituto Nacional de Estadísticas informó esta mañana que en 8,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre octubre-diciembre 2023, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

Se trata de la tasa más baja desde mayo del año pasado, que también fue de 8,5%. Sin embargo, es el peor registro para un último trimestre desde 2020, cuando la tasa de desocupación se ubicó en 10,3% entre octubre y diciembre, en medio de la crisis gatillada por la pandemia de covid-19.

Además, en comparación con el mismo trimestre del año pasado, la cifra significó un nuevo incremento en términos anuales, de 0,6 puntos porcentuales (pp.), debido a que el alza de la fuerza de trabajo (3,6%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (2,9%).

Con todo, en comparación al trimestre móvil anterior, se registraron 84.718 nuevos puestos de trabajo, con un total de ocupados de 9.223.135.

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 11,6%, incididas por quienes se encontraban cesantes (11,5%) y quienes buscan trabajo por primera vez (12,9%).

Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 61,8% y 56,6%, creciendo 1,5 pp. y 1,1 pp., respectivamente.

Desempleo en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana la tasa de desocupación del mismo periodo, alcanzó un 9,4%, aumentando 0,5 pp. en doce meses.

Así, en el trimestre octubre-diciembre 2023, la estimación del total de la población ocupada creció 3,0%.

Según sector económico, comercio (7,9%), actividades de salud (12,2%) y administración pública (19,0%) presentaron las mayores incidencias positivas en el aumento de la población ocupada.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, las personas ocupadas experimentaron un alza de 2,9%, incidida tanto por las mujeres (4,5%) como por los hombres (1,7%).

Según el INE, los sectores que contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron actividades de salud (12,5%), comercio (4,1%) y administración pública (8,2%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (2,9%) y trabajadoras por cuenta propia (6,1%).

Informalidad

Respecto a la tasa de ocupación informal, el órgano estadístico informó que se ubicó en 27,5%, con un incremento de 0,1 pp. en un año.

Las personas ocupadas informales crecieron 3,5%, incididas tanto por mujeres (7,2%) como por los hombres (0,5%); y según sector económico, debido principalmente a alojamiento y servicio de comidas (21,9%) y comercio (4,2%).

Estacionalidad

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,9%, disminuyendo 0,1 pp. respecto al trimestre móvil anterior.

Horas de trabajo e indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 2,6%, en tanto que el promedio de horas trabajadas llegó a 38,0 horas, disminuyendo 0,5%.

Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 40,2 y para las mujeres, 35,2 horas.

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 16,2%, con un incremento de 0,4 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,5% y en las mujeres, en 18,3%. La brecha de género fue 3,8 pp.

Fuente: Emol economía, enero 30 de 2024

En 2023 la compañía escaló al tercer lugar a nivel mundial y logró su mejor posición hasta la fecha en la medición.

26 de diciembre de 2023. El índice global Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ubicó a Grupo CAP como la tercera compañía más sostenible del mundo en el rubro Steel. De esta forma la empresa -que está presente en toda la cadena de valor de la minería del hierro, la producción siderúrgica, la operación portuaria, las soluciones en acero y la desalinización de agua de mar- subió una posición, ya que el año pasado ocupaba el cuarto lugar de la categoría en el mundo.

Este es el séptimo año consecutivo en que la empresa se ubica entre las más destacadas de la industria en el DJSI, un indicador internacional que evalúa anualmente diferentes dimensiones del rendimiento sostenible de las empresas que cotizan en bolsa. Adicionalmente, Grupo CAP fue incluido, por séptimo año consecutivo, en el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, que reconoce a las empresas de Chile, Colombia, Perú y México.

“Nos enorgullece estar en el 2% de las empresas minero-siderúrgicas más sostenibles del planeta. Cada acción del Grupo CAP está guiada por nuestra firme convicción de aportar al cuidado del medio ambiente y a las comunidades. Somos una industria clave en la descarbonización, en la transición energética y en el impulso del desarrollo sostenible del país. Este es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros más de 13.000 colaboradores, y de toda nuestra cadena productiva, por construir un futuro mejor», indica Jorge Lagos, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CAP.

Iniciativas destacadas en sostenibilidad

Recientemente, CAP ratificó su estrategia de desarrollo sostenible. La compañía ha establecido metas para reducir su huella hídrica y de carbono y para contribuir al desafío de mitigar y adaptarse al cambio climático y alinearse con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre otras iniciativas, Compañía Minera del Pacífico (CMP), una empresa del Grupo CAP, ha reforzado su compromiso con la reducción de emisiones, transformándose en la primera minera privada del país en convertir su flota de buses a 100% eléctricos.

Cintac, otra de las empresas del grupo, ha apostado por soluciones industrializadas y materiales sostenibles para enfrentar el déficit habitacional, que solo en Chile supera las 650 mil viviendas.

Por su parte, Siderúrgica Huachipato utiliza en sus procesos energía 100% renovable y tiene como meta contribuir a la descarbonización de Chile a través de soluciones inteligentes de acero. Cabe destacar que la vida útil del acero, así como su origen, impactan en las emisiones de CO2 equivalentes, especialmente en la minería.

Además, en el marco de la actual escasez hídrica, Grupo CAP mantiene el compromiso de recircular y disminuir su consumo de agua. Para ello, produce y utiliza agua de mar desalinizada en la planta de Aguas CAP en Caldera, abasteciendo de este elemento a todas las faenas de CMP en el Valle de Copiapó y a otras empresas de la zona.

Una comitiva de 54 diplomáticos de todo el mundo se reunió en la planta de AZA, en Colina, como parte de una reunión especial del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) que se realizó esta semana en Santiago.

Se trata de la segunda ocasión que dicho organismo sesiona en Chile desde su creación en 1946, la primera vez fue en 1951. Además, esta visita tiene especial relevancia, ya que se enmarca en el período de la presidencia de Chile en el ECOSOC, la que comenzó en julio de 2023.

AZA fue seleccionada por sus altos estándares de sostenibilidad ambiental y social, siendo la siderúrgica con menor huella de carbono de Chile, además de sus reconocidas prácticas laborales. La actividad fue encabezada por la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, junto al gerente general de AZA, Hermann von Muhlenbrock.

Al respecto, la embajadora Narváez destacó que “esta visita es de gran importancia, ya que tiene relación directa con lo que abordaremos en la reunión especial del ECOSOC: los diversos caminos hacia una sociedad global productiva, que sea integradora y sostenible. El cuidado al medioambiente y la integración de mujeres en la fuerza laboral deben ser asuntos fundamentales no solo para AZA, sino para todos los actores de la comunidad global”.

“Aquí elaboramos el acero con menor huella de carbono del país, un acero que nace en su totalidad desde el reciclaje y que es parte de un gran modelo de economía circular. Por eso, estamos orgullosos con esta visita, ya que también es un reconocimiento a nuestra manera de hacer las cosas”, afirmó Von Muhlenbrock.

En la ocasión, la delegación pudo recorrer la planta siderúrgica y conocer in situ, el proceso en el que se elabora el acero y sus productos. Además, se abordaron temáticas claves para el futuro de la economía, como la crisis climática y el trabajo decente, situando a algunas empresas locales, como AZA, como referentes en la materia.

El ECOSOC aborda materias económicas, sociales, y de desarrollo. Asimismo, desempeña un rol coordinador de las labores de Naciones Unidas y de los organismos especializados.

“Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar”. La emblemática canción de Los Prisioneros de los años 80 evidenciaba con estas frases la precaria situación que enfrentaba la industria nacional en ese entonces. Aunque hoy las circunstancias políticas y económicas están lejos de ser las mismas, y la manufactura nacional y sus empresarios han luchado con tesón para mantenerse activos, no es aventurado concluir que aquellos versos escritos por jóvenes músicos hace casi 40 años siguen en gran parte vigentes.

El cierre de varias empresas manufactureras el año recién pasado y la grave crisis que afecta a la siderúrgica Huachipato nos hablan de la difícil situación que enfrenta hace décadas el sector industrial manufacturero chileno, y de los esfuerzos que deben hacer sus gestores para mantenerse activos.

Las expectativas para 2024 tampoco son alentadoras, principalmente porque la inversión esperada sigue a la baja. ¿Por qué el sector industrial, que es el que otorga más y mejores empleos, que impulsa la innovación y el avance tecnológico, que permite a los países diversificar sus fuentes de ingreso y que conlleva mejoras en la productividad -que lleva 15 años de crecimiento nulo en Chile- no ha estado en la mira de los gobiernos desde hace al menos cuatro décadas?

Ningún país ha alcanzado el desarrollo sin una industria manufacturera robusta, y en esas estrategias las políticas públicas y las alianzas público-privadas juegan un rol clave. ¿Cómo conversa el Pacto Fiscal que plantea el ministro de Hacienda con el necesario impulso al sector industrial que requiere el país para recuperar el crecimiento?

Como ASIMET esperamos que la decisión de promover a la manufactura no llegue demasiado tarde, para que, como rezaba la canción ochentera, no tengamos que lamentarnos “de cuando vino la miseria… los echaron y dijeron que no vuelvan más”.

Fernando García L.

Presidente ASIMET

A mediados de diciembre de 2023 se llevó a cabo, en Puerto Varas, la cena anual del Comité Regional Los Lagos de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet). Durante el encuentro, en el que participaron autoridades y representantes de las empresas socias del gremio, se presentaron dos nuevas compañías que se integraron recientemente a la entidad.

Se trata de Austral Pernos y Maestranza Sometal, ambas firmas familiares ubicadas en Puerto Montt y que poseen una extensa trayectoria en el sector metalmecánico de la zona sur de Chile.

Austral Pernos

En el caso de la primera, es una ferretería industrial con clientes que van desde el rubro de la construcción, pasando por maestranzas, hasta empresas de servicios acuícolas. “Comercializamos mangueras hidráulicas, pernos en diferentes calibres y formas, además de distintos insumos industriales”, explicó Roberto Murias, gerente comercial de Austral Pernos.

A juicio del representante de la compañía, “el objetivo de incorporarnos a Asimet Los Lagos es la búsqueda de un mayor capital intelectual y de conocimiento técnico. La idea es apoyarnos mutuamente para poder crecer, con personas que poseen un vasto conocimiento en el sector metalmecánico, para así desarrollar de mejor forma la calidad de la venta de insumos”, recalcó Murias.

Maestranza Sometal

La segunda empresa que se unió a Asimet en la región de Los Lagos es Sometal, maestranza líder en servicios metalmecánicos y desarrollos tecnológicos, con más de 17 años en la industria.

Esta compañía tiene un marcado foco en la fabricación de productos de alta calidad, integrando ingenierías multidisciplinarias y desarrollos tecnológicos, para estar a la altura de las necesidades de las empresas del sector industrial, lácteo, acuícola, automotriz, entre otros.

Fundada el año 2007 por don Manuel Canales Córdoba, un visionario del sector metalmecánico, Sometal empezó como una pequeña maestranza, pero creció rápidamente, consolidándose actualmente como una de las más grandes en la zona sur del país. Su departamento de ingeniería ha incorporado a cada uno de sus procesos maquinaria de alta tecnología, para así obtener resultados de calidad, precisos y en tiempos acotados.

La compañía metalmecánica fue pionera en implementar en la zona el corte por agua o waterjet, láser y plasma. “Somos un referente tecnológico, no solo en servicios de maestranza, sino que también en ingeniería. Hemos logrado abrirnos campo en muchas materias, incluso con invitaciones a realizar misiones al extranjero como parte de Industrias 4.0”, destacó Jorge Ávila, gerente de fábrica de Sometal.

A juicio del ejecutivo, la incorporación de la compañía a Asimet “ha sido claramente un acierto y la empresa lo reconoce así. No hay maestranzas que tengan todos los servicios integrados que poseemos en la zona. Seguimos creciendo el año 2024, con un gran enfoque en el sector acuícola”, puntualizó Ávila, agregando que también tienen mucha cercanía con el mundo cárnico y lácteo.

La compañía acaba de adquirir Funvesa en Perú, donde compró además el terreno aledaño a la fábrica en la zona del Callao con miras a una expansión productiva.

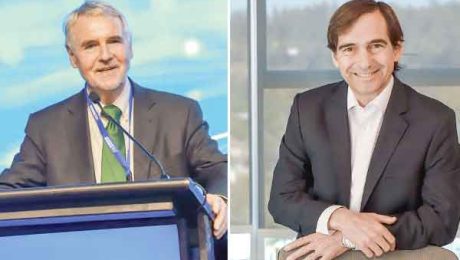

El presidente de Elecmetal, Baltazar Sánchez, explica la trayectoria de sostenibilidad de la compañía en el evento de lanzamiento de las bolas de acero para la industria minera. Eugenio Arteaga, gerente general de Elecmetal.

Las bolas de molienda son un insumo crítico para la minería -el segundo más importante en las plantas concentradoras del sector tras la energía- ya que la industria gasta US$ 700 millones al año en estos productos. Pero son también una oportunidad para luchar contra el cambio climático: por eso Elecmetal lanzará al mercado minero la primera bola de molienda de alta calidad con la huella de carbono más baja del mercado.

“Esta iniciativa no solo marca un hito en nuestra búsqueda por ofrecer soluciones integrales de excelencia para la minería, sino que también permitirá reducir en un 50% la huella de carbono asociada a la producción y distribución hasta la entrega a nuestros clientes en Chile de este insumo esencial”, explicó Eugenio Arteaga, gerente general de la compañía, relacionada a Grupo DF.

La innovación -que se lanzó estejueves en una ceremonia en el centro de eventos Metropolitan Santiago- es el resultado de una colaboración de Elecmetal con la firma privada china Long Teng Steel y una inversión de US$ 200 millones en una nueva siderúrgica con tecnología de horno de arco eléctrico que se encuentra actualmente en etapa de puesta en marcha.

Uno de los mitos de las bolas de acero importadas es que su huella de carbono se incrementa significativamente con el transporte. Arteaga aclaró que este ítem es responsable de solo un 4% de la huella de las bolas que entrega a sus clientes en Chile.

Hace más de 14 años, la compañía chilena se asoció mediante un joint venture con la siderúrgica Long Teng Steel, que tiene plantas en Changshu, ciudad cercana a Shangai. Todo ello, aprovechando las oportunidades que se abrían con el tratado de libre comercio con China, el primero que suscribió este país en el mundo, en 2006. “Esto nos permitió acceder al mayor mercado de acero, que es China, y también a aceros de la mejor calidad que hay disponible en el mundo”, resumió.

El nuevo producto impactará directamente las metas de reducción de huella de carbono de la minería chilena, detalló.

“Responde a los desafíos planteados por las proyecciones de duplicación de la demanda de cobre para 2050 requeridas para cumplir las metas globales de descarbonización, en un contexto donde las emisiones de gases de efecto invernadero son un factor crítico para las empresas mineras, especialmente en productos como los medios de molienda”, indicó.

De hecho, las bolas de molienda tienen una alta importancia dentro de las otras emisiones indirectas -llamadas de “Alcance 3”- de la minería, llegando a representar cerca de un 25% en Chile.

Uno de los mitos de las bolas de acero importadas es que su huella de carbono se incrementa significativamente con el transporte. Arteaga aclaró que este ítem es responsable de solo un 4% de la huella de las bolas que entrega a sus clientes en Chile, mientras que el 83% de las emisiones de carbono provienen de la elaboración de las barras de acero con que se hacen las bolas.

Arteaga enfatizó que no es el único producto que están analizando por sus atributos para incrementar la eficiencia en la producción minera junto con aportar a la sostenibilidad ambiental. “Como socios estratégicos para lograr una minería sustentable continuaremos explorando nuevas tecnologías e innovaciones para impulsar un futuro más sostenible y responsable, manteniendo nuestro compromiso con la calidad y la protección del medio ambiente”, indicó.

Las bolas de molienda nuevas estarán disponibles para la industria minera chilena a mediados de 2024. La idea es ofrecerlas también a sus clientes en los 40 países en los que Elecmetal actualmente vende sus productos y servicios.

“Con Perú podemos abastecer de forma competitiva a todo el mercado minero latinoamericano”

Elecmetal cumplió una larga aspiración hace algunos días: entró al mercado peruano mediante la adquisición de Funvesa, empresa dedicada desde hace más de 60 años a la fabricación de piezas fundidas de acero para la minería.

“Este acontecimiento marca un hito importante en nuestra estrategia de expansión industrial en Perú, un mercado donde ya hemos tenido presencia comercial durante más de una década y nos permite abastecer de forma competitiva a todo el mercado minero latinoamericano”, destacó Arteaga. Elecmetal, añadió, fue muy rigurosa en escoger el activo para la adquisición: “Representa un muy buen complemento a nuestra operación en Chile para abastecer el mercado latinoamericano y, especialmente Perú y Chile”.

Cabe señalar que Chile y Perú son “pesos pesados” en la minería cuprífera mundial, ya que juntos representan el 35% de la producción mundial de cobre.

Además, la idea es que este activo, sumado a los de Chile, permita satisfacer los requerimientos de la industria en América Latina en la fabricación de piezas especiales para mina, chancado y molienda.

En ese sentido, Elecmetal busca aumentar la producción en Fundesa y para ello adquirió un terreno aledaño a la fábrica, que se emplaza en la zona del Callao, en las inmediaciones de Lima.

“Vamos a demostrar que Elecmetal no hace dumping con sus importaciones desde China”

La empresa solicitó que en la investigación de la Comisión Antidistorsiones predomine una visión técnica y se respeten las reglas de la OMC y el TLC con China.

Que predomine una visión técnica en la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas -más conocida como Comisión Antidistorsiones- solicitó Elecmetal, que además pidió que se respeten tanto las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) como del TLC con China.

El pasado 9 de diciembre, la entidad inició una investigación por productos de acero provenientes de China y tiene un plazo de 60 días para aplicar medidas provisionales. La Comisión investiga, en concreto, el período que va entre febrero y julio de 2023 para el caso de las bolas de molienda de diámetros inferiores a cuatro pulgadas, y el lapso entre agosto de 2022 y octubre de 2023 para el caso de las barras de acero de los mismos diámetros.

La elección de estos períodos fue un punto que llamó la atención en el mercado, toda vez que la OMC sugiere investigar períodos de al menos un año, señaló Eugenio Arteaga.

Elecmetal se asesora en este caso con el estudio Claro & Cía, el economista Patricio Rojas y Deloitte.

Para Arteaga, resulta “fundamental evaluar distorsiones de precios en forma técnica y caso a caso”. Hace ver que las investigaciones de dumping deben ser técnicas e individuales, para distinguir entre diferentes compañías que importan de China en términos de calidad, costos y precios.

Es por ello que planteó que se requiere desarrollar una revisión separada para cada empresa exportadora e importadora y se determine si existe dumping para cada una de ellas de manera independiente.

“En este sentido, vamos a demostrar en el proceso que Elecmetal no hace dumping con sus importaciones desde China”, enfatizó.

“El compromiso de Elecmetal ha sido a toda prueba con Chile, no solo porque es parte de una empresa que tiene una participación significativa en sectores estratégicos para el país como la industria de envases, la vitivinícola y la generación de energía renovable”, señaló el gerente general, sino que “en el negocio metalúrgico, que ya tiene 106 años de historia, tiene dos importantes plantas productivas en el país (en Rancagua y Colina) para atender las necesidades de revestimientos de molienda y chancado y repuestos de movimiento de tierra”.

“Somos un competidor que está enfocado en lograr diferenciación por la alta calidad de sus productos y entregar soluciones integrales de alto valor, que ha demostrado ser competitivo a nivel internacional en más de 40 países en el mundo”, expresó.

¿Por qué Elecmetal fabrica sus productos de medios de molienda en China? Arteaga explicó que a partir de la firma del TLC con el país asiático, Elecmetal identificó la oportunidad de participar y desafiar al mercado de productos para la minería a través de grandes innovaciones, como un modelo de producción centralizada “en una gran y moderna planta con acceso a materia prima de acero de alta calidad que permite ofrecer una alta calidad uniforme en todos sus productos”. A esto se suma innovación en el producto en términos metalúrgicos para lograr una alta resistencia a la abrasión e impacto, con un desempeño que al introducir sus productos era superior en más de 20% con respecto a las bolas SAG disponibles en el mercado hasta entonces. Y por último, una asociación inédita para una empresa chilena de 50%/50% con un socio chino: Long Teng Steel.

Fuente: Diario Financiero, enero 12 de 2024

Pese a que el rubro metalúrgico metalmecánico cerrará el año 2023 con un desempeño positivo, en torno al 7%, el presidente del gremio, Fernando García, mostró su preocupación por la caída de más de un 35% de la inversión en proyectos de envergadura para el presente año.

El sector metalúrgico metalmecánico registró un incremento en sus niveles de producción de 7,3% en el mes de noviembre de 2023, respecto de igual periodo del año anterior. Con este comportamiento esta industria acumuló un crecimiento de 7.4% durante los primeros 11 meses de 2023.

Según explicó el presidente de ASIMET, Fernando García, este desempeño se sustenta en una menor base de comparación respecto de 2022, cuando el sector registró un descenso de 12,2%. “Debemos destacar también que el incremento de la actividad durante el año pasado se basó en una mayor demanda de la producción de maquinaria, tanto de uso especial como general, la que ha tenido como destino principal el sector minero, lo que en parte ha compensado la menor demanda del sector construcción”, sostuvo.

“Nuestro sector exhibió el año pasado un comportamiento contra cíclico, gracias al impulso que generaron inversiones que ya están concretadas. Sin embargo, la inversión esperada en grandes proyectos en el sector industrial para 2024 está a la baja, pasando de 523 millones de dólares, en 2023, a 327 millones de dólares para este año, lo que significa una caída de más del 35%, por lo que existe preocupación en nuestra industria respecto de cómo será nuestro desempeño en este periodo”, indicó García.

De acuerdo con el comportamiento exhibido por el sector metalúrgico metalmecánico durante el año pasado, el dirigente gremial proyectó un crecimiento para el año 2023 en torno al 7%, proyectando un desempeño de entre un 1% y un 2% para 2024.

Actividad por subsectores

Al entregar detalles de las cifras sectoriales registradas en el periodo enero- noviembre de 2023, el presidente de ASIMET señaló que entre los subsectores de mejor desempeño destacaron Fabricación de maquinaria de uso especial y uso en general, las que en conjunto aportaron 6,6 puntos porcentuales de crecimiento al sector. Ello fue contrarrestado por el débil desempeño de Fabricación de aparatos de uso doméstico, Construcción de buques y otras embarcaciones y Fabricación de carrocerías para vehículos, remolques y semirremolques, los que en total restaron 2,6 puntos porcentuales de crecimiento a esta industria.

Comercio exterior: caída de exportaciones

En cuanto a los envíos de productos del sector metalúrgico-metalmecánico, Fernando García indicó que éstas sumaron US$ FOB 2.208 millones durante los primeros 11 meses del año pasado, lo que representa una disminución de 3,6% respecto a similar periodo de 2022.

Perú fue el principal destino de las exportaciones, con ventas de US$ 435 millones y con una participación de 19,7% de los envíos totales del sector. Lo siguieron en importancia Estados Unidos y Argentina, con un 11% y un 10,7% de participación, respectivamente.

Los principales productos comercializados en el extranjero fueron Alambre de cobre y Barras y perfiles, de los demás aceros aleados; y barras huecas para perforación, los que en su conjunto totalizaron US$ FOB 561,3 millones, lo que representa el 25,4% de las ventas al exterior.

Respecto de las importaciones del rubro metalúrgico metalmecánico, el dirigente gremial informó que éstas alcanzaron los US$ CIF 22.530 millones, lo que representó un descenso de 17,8%, respecto del periodo enero-noviembre de 2022.

El principal origen de las importaciones correspondió a China, con internaciones del orden de US$ CIF 6.211 millones, equivalentes al 30,3% del total importado por el sector. Los tres principales productos importados desde el país asiático son Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas; Vehículos automóviles para transporte de mercancías y Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores.

Las cifras, expuestas por la CNEP, destacan, además, que la influencia de la productividad en el crecimiento del país ha decaído con el tiempo.

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) dio a conocer su análisis en relación a lo que ocurrió en Chile en 2023. ¿El resultado? Una caída en la Productividad Total de Factores (PTF) de entre 1,8% y 2,4% para la economía agregada (que incluye al sector minero), y de entre 1,8% y 2,6% para la economía sin minería.

El secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, explicó en la presentación que «esta situación se da en un año en donde se espera una variación de la actividad económica de un 0%, acompañada de un crecimiento moderado del capital y las horas trabajadas de un 3% y 1,9%, respectivamente».

Agregó, con ánimo de profundizar, que «dicho escenario, evidencia el deterioro de productividad en 2023 respecto del 2022. En otras palabras, durante el año pasado, la producción no varió significativamente con respecto a 2022, pero se utilizó una mayor cantidad de factores productivos».

Krell se mostró preocupado por las cifras. Es por eso que subrayó que «la productividad es el motor más importante del crecimiento económico sostenido, que permite, entre otras cosas, aumentar el bienestar de la población. Está determinada por elementos como los asociados a la calidad regulatoria, el nivel de competencia en los distintos mercados, uso de tecnología, capacitación, innovación, entre otros».

La productividad, en términos sencillos, es entendida, como la relación existente entre la cantidad de bienes producidos y los recursos utilizados con ese objetivo. Es decir, constituye una medida de cuánto se puede generar con un determinado nivel de insumos.

El economista también dio cuenta de la influencia de la PTF en relación al crecimiento económico del país, la que, según señaló, ha decaído con el tiempo.

En esa línea, subrayó que «mientras entre 1991 y el 2000 (la PTF) explicó más de 1/3 del crecimiento anual promedio, desde el 2006 en adelante, su influencia ha sido prácticamente nula».

Indicó también que, con la contracción de la PTF en 2023, la media móvil de su crecimiento vuelve a fluctuar en torno a 0%, en línea con lo experimentado desde finales de la de´cada de los 2000.

Si bien en 2020 y 2021 la PTF experimentó un crecimiento de 1,8% y 3,2% respectivamente, lo que obedeció a las condiciones excepcionales en que se desenvolvió la economía durante la pandemia, las contracciones de 2022 (4%) y 2023 (entre -1,8% y -2,4%) absorben dicha alza, alcanzando un nivel prácticamente idéntico, al registrado previo a la pandemia.

El documento de la CNEP da cuenta, asimismo, de que con la caída de productividad agregada en 2022, seis de los ocho sectores productivos redujeron su PTF. Las principales contracciones se dieron en comercio, hoteles y restaurantes (-11,8%), minería (-9,4%), e industria (-8,4%), mientras que, tanto Electricidad, Gas y Agua como Transporte y Comunicaciones, experimentaron una expansión de su productividad con un 6,7% y 2,5%, respectivamente.

Productividad laboral

El documento del CNEP midió por primera vez la productividad laboral. «Similar al comportamiento de la PTF, la productividad laboral mostraba un gran dinamismo entre 1990 y el 2000 con tasas de crecimiento anuales por sobre el 4%, sin embargo, a partir del 2011 el crecimiento anual promedio ha sido en torno al 1%«, señaló Maximiliano Alarcón, economista e investigador de la institución.

La productividad laboral, definida como el producto que genera un trabajador por cada hora trabajada, refleja parcialmente los cambios en las capacidades de los trabajadores o la intensidad de sus esfuerzos, ya que su variación no solo depende de la eficiencia del trabajador por sí solo, sino también, a la presencia de mayor o menor capital.

Para el caso de Chile, Alarcón destacó que «desde el 2000, el principal motor de crecimiento, ha sido la mayor intensidad en el uso del capital, vale decir, más inversión en maquinarias y equipos, y no la eficiencia en el uso del capital y el trabajo dada por la PTF. Ello contrasta con lo observado en otros países OCDE, donde la PTF impulsa el crecimiento de la productividad laboral».

Señaló también que el crecimiento de la productividad laboral, «se debe a cambios en el volumen de producto por el total de horas trabajadas en una economía. Para que aumente el nivel de productividad laboral, deben estar presentes algunos de los siguientes escenarios: mayor capital para producir, mejor calidad del trabajo, o mayor eficiencia en la utilización conjunta del trabajo y capital, es decir, cuando se logra mayor PTF».

Últimos 15 años perdidos

Al mirar atrás, las cifras siguen siendo negativas. Y es que el informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) constata que los últimos 15 años (2008-2023), mirados exclusivamente en términos de crecimiento de la productividad, evidencian una etapa pérdida.

El CNEP destaca, al respecto, que la situación, no solo resalta la necesidad de generar medidas para impulsar la productividad, sino también la de revisar la evidencia (cambios tecnológicos, masificación del teletrabajo), para diseñar políticas que permitan aprovechar dichos desarrollos, y con ello la eficiencia laboral.

El presidente de la CNEP, Raphael Bergoeing, destacó que «la desaceleración de la productividad es un fenómeno de largo plazo, que se ha visto agravado por la caída en la productividad minera, pero que es transversal en la economía nacional. Su desaceleración previa a la pandemia del COVID-19 es un fenómeno global, comportamiento que incluso, ha sido foco de múltiples estudios y que, dado que ocurrió en un periodo con importantes cambios tecnológicos en el área digital, es usualmente referido como la paradoja de la productividad».

Asimismo, advirtió que «políticas que busquen eliminar los cuellos de botella para restringir el crecimiento de la productividad, programas integrados de capacitación con foco en TICS, son clave para impulsar el crecimiento económico sostenido y mejoras en el bienestar de la población».

Fuente: Emol economía, enero 10 de 2024

La compra por parte de la empresa chilena considera el traspaso del 80% de las acciones, mientras que el porcentaje restante permanecerá en manos de la familia Jiras.

ME Elecmetal sigue ganando terreno en el extranjero. La compañía especializada en la provisión de soluciones para la minería ingresará al mercado peruano a través de la adquisición de la empresa fundidora Funvesa, compañía creada en 1963 con una trayectoria de seis décadas ligada a la familia Jiras.

Con esta transacción, la firma peruana comenzará una etapa con mayor exposición al mercado minero global bajo un nuevo nombre: ME Elecmetal Funvesa.

La compra por parte de la compañía chilena -relacionada a Grupo DF- considera el traspaso del 80% de las acciones de la empresa, mientras que el porcentaje restante quedará en manos de la familia Jiras.

De esta forma, ME Elecmetal concreta su expansión industrial en el mercado peruano, donde ya operaba comercialmente desde hace más de 10 años. La compañía informó que la “asociación estratégica entre ME Elecmetal y la familia Jiras será liderada por el nuevo gerente general, José Pablo Domínguez, quien tiene una larga trayectoria en varias operaciones de ME Elecmetal”. Agregó que esta labor contará con la asesoría de Miroslav Jiras, actual vicepresidente de la empresa “con 10 años de experiencia liderando Funvesa”.

Junto con explicar que el propósito buscado a nivel local “es que las operaciones continúen su funcionamiento tal como se han desarrollado en los últimos años”, Domínguez explicó que el principal objetivo de esta adquisición “es seguir creciendo en el mercado Latinoamericano y reforzar nuestra presencia y compromiso con la minería peruana”.

Por su parte, Eugenio Arteaga, gerente general de Elecmetal, enfatizó que concretar una inversión industrial en Perú es una aspiración largamente esperada dentro de la estrategia de la firma en orden a atender competitivamente la minería global, objetivo que la llevó en el pasado a concretar inversiones en Estados Unidos, China y Zambia.

“Estamos apostando fuerte por Perú, por su sector industrial, y por su minería. Creemos que Perú seguirá creciendo y liderando la producción de metales claves para el futuro. Esta adquisición es un paso muy relevante debido a la gran importancia de Chile y Perú en minería, especialmente en cobre, con un 35% de la producción mundial en conjunto”, destacó Arteaga.

El ejecutivo agregó que esta inversión complementa la “exitosa” presencia comercial atendiendo a clientes mineros en el país vecino.

A la fecha, Funvesa cuenta con aproximadamente 300 trabajadores contratados y luego de esta adquisición proyecta un plan de crecimiento que apunta principalmente a cubrir requerimientos de la industria en América Latina, con la fabricación de piezas especiales para mina, chancado y molienda.

Trayectoria empresarial

Fundada en 1917, ME Elecmetal ofrece soluciones integrales para el procesamiento de minerales en todo el mundo. Con ventas anuales de aproximadamente US$ 1.000 millones y operaciones en Chile, EEUU, Zambia y China, actualmente es uno de los principales proveedores de revestimientos de acero para molinos y chancadores, y de bolas de molienda a nivel mundial.

Al cierre del tercer trimestre de 2023, la compañía obtuvo ingresos por ventas consolidados por $ 861.007 millones, con un aumento del 2,2% respecto del mismo período de 2022, incremento en el que fue determinante el alza de 9,6% en el rubro metalúrgico.

Fuente: Diario Financiero, enero 05 de 2024